«Один из лучших краеведческих музеев республики» Переславский музей: начало истории. |

|

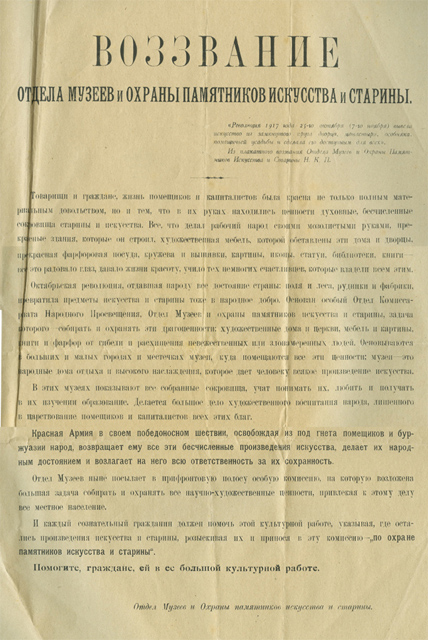

После Октябрьской революции наступила эпоха полного переустройства всего государственного и жизненного уклада. Именно в это время вопрос обохране памятников искусства и старины стала неотложной задачей государственного значения. В 1918 году был создан Отдел Музеев и охраны памятников искусства и старины (Музейный отдел Наркомпроса). Задача отдела – собирать и охранять «художественные дома и церкви, мебель и картины, книги и фарфор от гибели и расхищения невежественных или злонамеренных людей». С этой же целью в губерниях и уездах при всех отделах Народного образования также создаются подотделы по делам музеев и охране памятников искусства и старины. Для сохранения памятников повсеместно создавались музеи. |

|

Из Воззвания Отдела Музеев и охраны памятников искусства и старины: |

|

|

|

| Воззвание Отдела Музеев и охраны памятников искусства и старины. 1918 г. | |

Из доклада В.Е. Елховского «Переславль-Залесский историко-художественный и краеведный музей. Первое пятилетие (1919-1924 гг.)»: |

|

|

|

| В.Е. Елховский – краевед, первый сотрудник Переславль-Залесского историко-художественного и краеведного музея. 1930-е гг. | |

|

|

| М.И. Смирнов. 1925 г. | |

М.И. Смирнов «На службе родному краю»: |

|

|

|

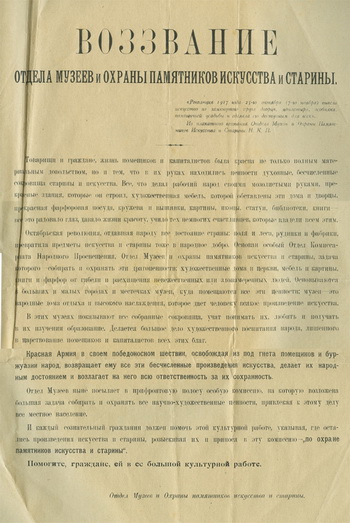

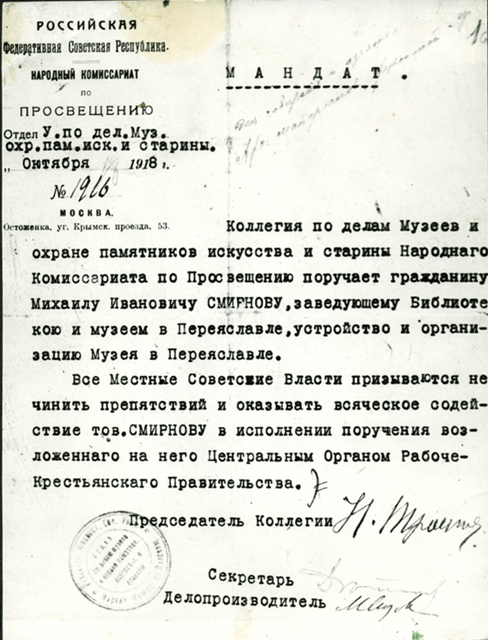

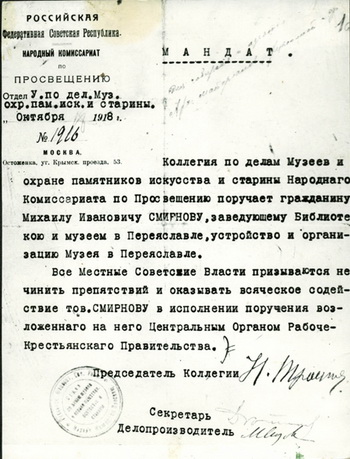

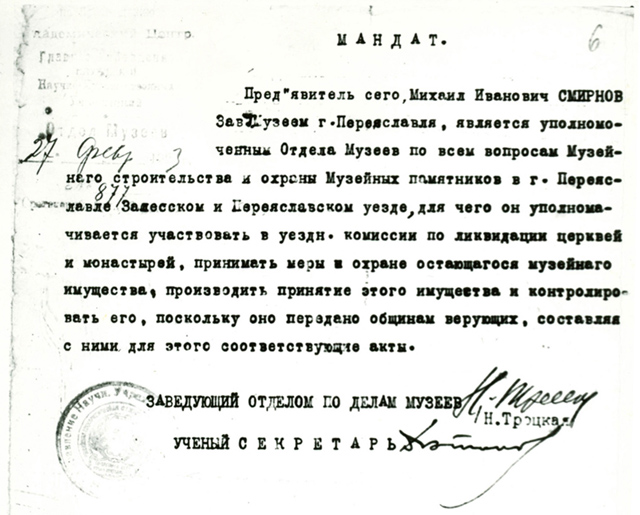

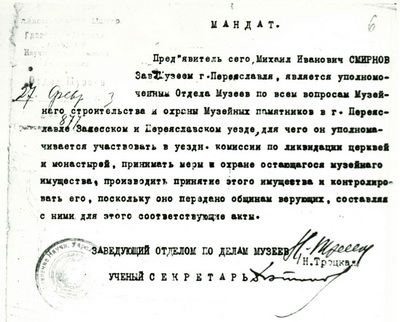

| Мандат Коллегии по делам Музеев и охране памятников Наркомпроса, удостоверяющий, что М.И. Смирнову поручена организация музея в Переславле. 1918 г. | |

Первоначально под музей был отведен каменный особняк врача В.К. Шилля, завещаный им городу «для устройства женского ремесленного училища». Сюда и стали свозить памятники истории и культуры, имеющие музейное значение. |

|

Из Записки «О состоянии Переславского Народного музея с момента основания до 1 мая 1922 г.»: |

|

|

|

Подробнее о формировании коллекций в

1919–1929 годы рассказывают II, IV, VIII и IX главы экспозиции «КРАСНОЙ

НИТЬЮ: две судьбы в канве истории». Скоро всем стало ясно, что дом Шилля для музея мал. М.И. Смирнов «На службе родному краю»: |

|

|

|

31 января 1919 года уездный Исполком вынес постановление о передаче Горицкого монастыря под музей. |

|

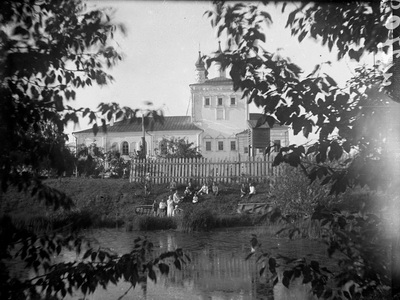

| Горицкий монастырь. 1911 г. | Горицкий монастырь. 1905 г. |

| Восточная стена и колокольня Горицкого монастыря. 1920–1930-е гг. | Горицкий монастырь. 1929 г. |

В начале 1919 года в ведение музея земельным отделом была передана усадьба «Ботик» на берегу Плещеева озера со всеми строениями и Музеем Петра I, основанным в 1803 году. |

|

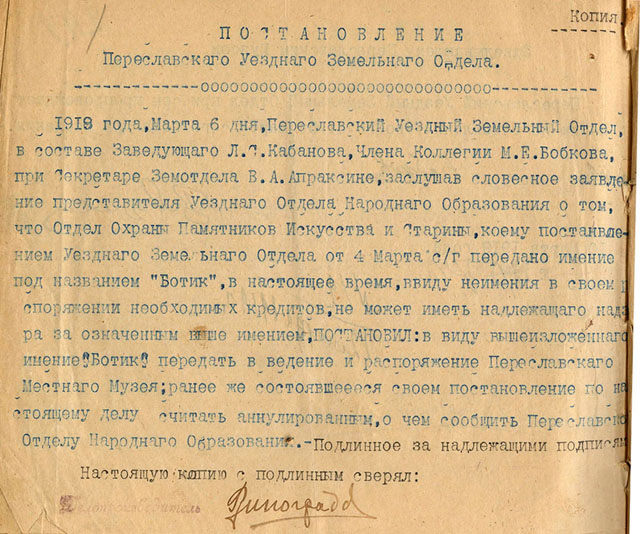

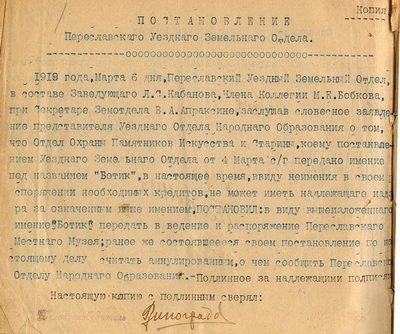

| Постановление Переславского уездного земельного отдела о передаче имения «Ботик» в ведение Переславского музея. 1919 г. | Бот «Фортуна». Начало XX в. |

| Музей-усадьба «Ботик Петра I». Ботный дом. Начало XX в. |

Музей-усадьба «Ботик Петра I». Обелиск. Начало XX в. |

Часть вещей оттуда тоже была вывезена для хранения в Переславль. |

|

| Слюдяные оконницы. 1920-1930-е гг. | Фрагменты корабельной резьбы. 1920-1930-е гг. |

М.И. Смирнов «На службе родному краю»: |

|

|

|

| Картинная галерея. 1920-е гг. | Естественно-исторический отдел. 1926 г. |

| Художественно-бытовой отдел. 1920-е гг. | Картинная галерея. 1920-е гг. |

При музее была открыта естественно-историческая лаборатория, начавшая снабжать музей экспонатами из растительного и животного мира Переславского края, работала метеорологическая станция. |

|

| Метеорологическая станция. 1926 г. | Метеорологическая станция. 1930 г. |

Одновременно с музеем М.И. Смирнов основал Переславль-Залесское научно-просветительное общество (Пезанпроб). Музей и Общество были тесно связаны между собой «в научно-просветительном деле одной общей мыслью просвещения края», многие результаты исследований членов Пезанпроба легли в основу музейных экспозиций. Подробнее о Пезанпробе рассказывает VI глава экспозиции «КРАСНОЙ НИТЬЮ: две судьбы в канве истории». Комплекс расположен на выставке «Бигль отправляется в плавание». Из Записки «О состоянии Переславского Народного музея с момента основания до 1 мая 1922 г.»: |

|

|

|

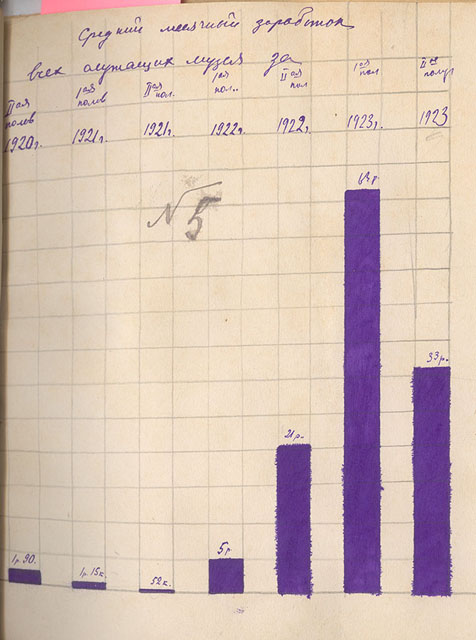

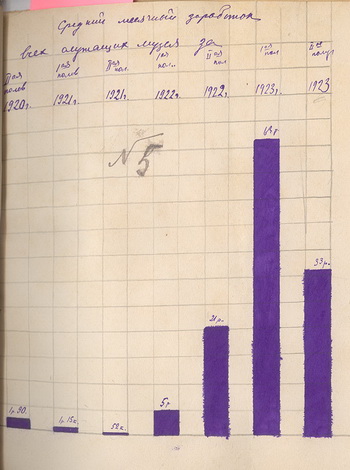

| Диаграмма «Средний месячный заработок всех служащих музея за 1920–1923 гг.» | |

С первых дней своего существования музей активно работал с местным населением и пропагандировал идеи краеведения среди учителей и школьников. |

|

Из Записки «О состоянии Переславского Народного музея с момента основания до 1 мая 1922 г.»: |

|

|

|

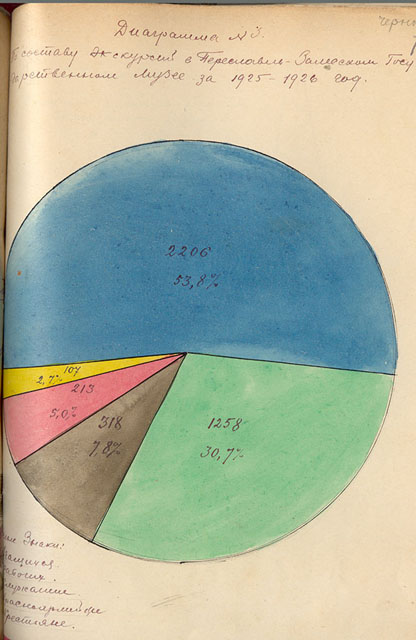

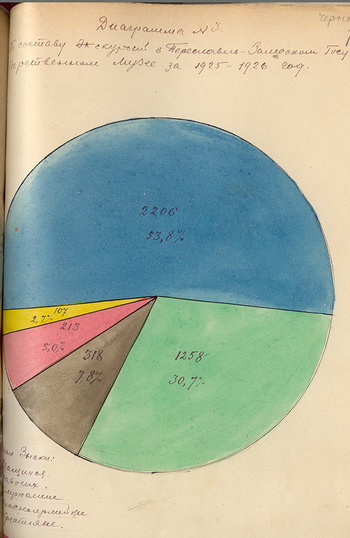

| Диаграмма «Состав экскурсий за 1925–1926 гг.» | |

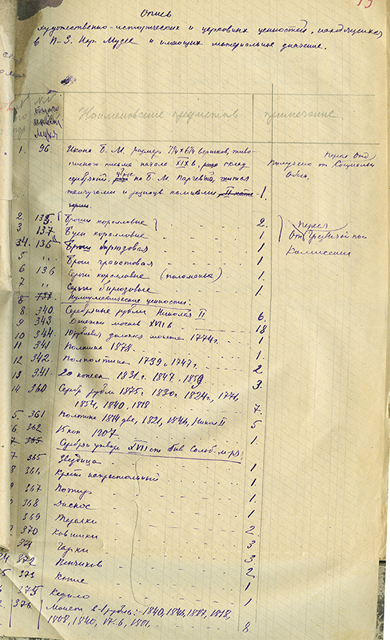

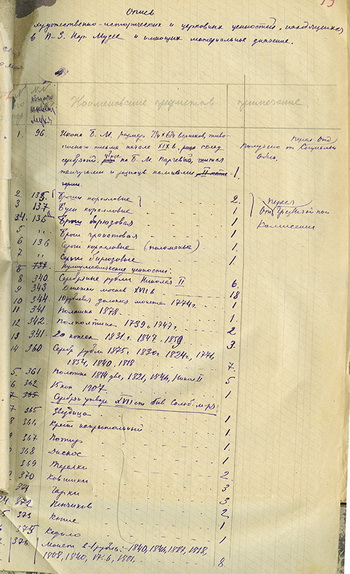

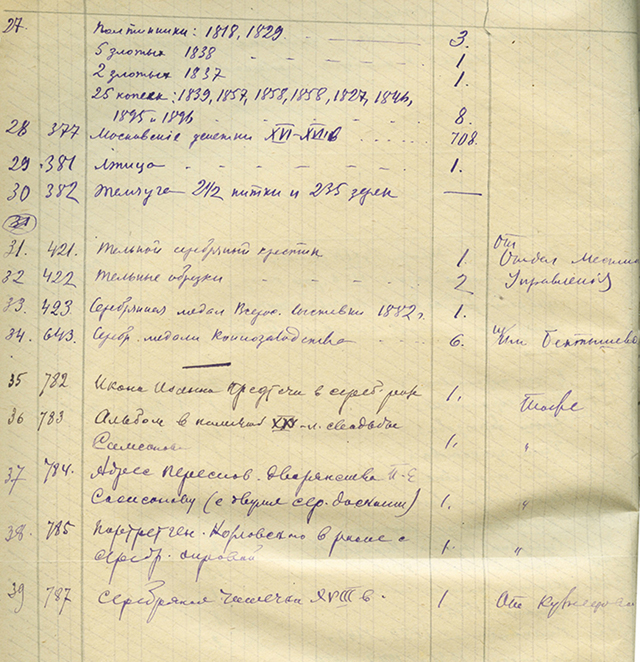

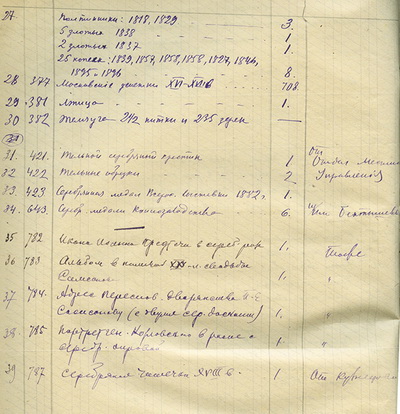

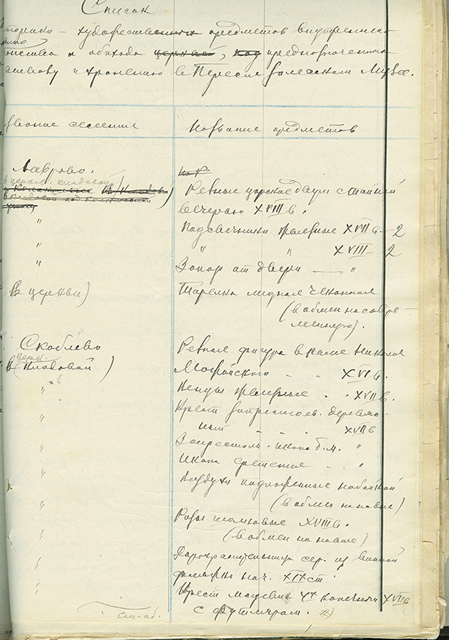

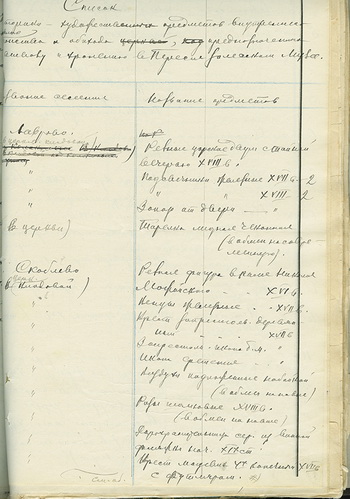

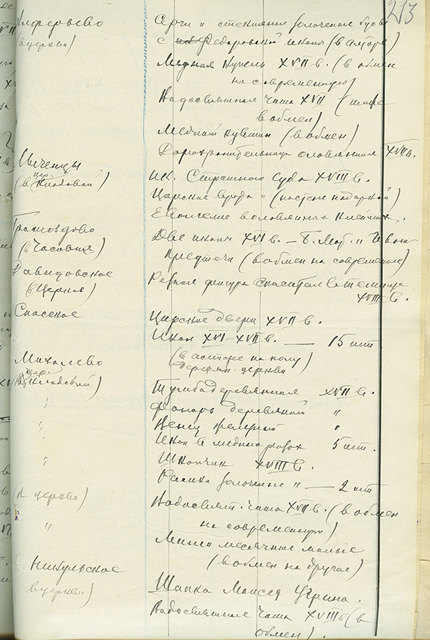

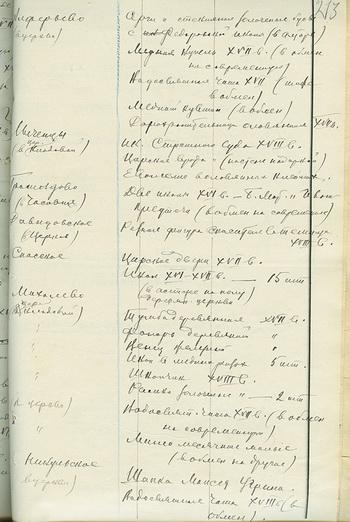

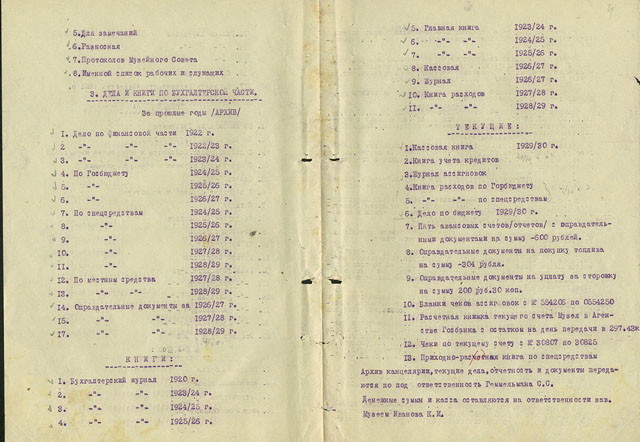

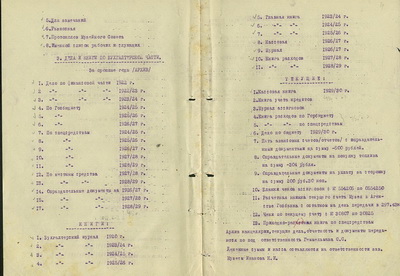

Документы 1922 года позволяют нам увидеть, какие ценности входили в состав фонда Переславского музея в начале 1922 года. |

|

| Опись художественно-исторических и церковных ценностей, находящихся в музее. 1922 г. | |

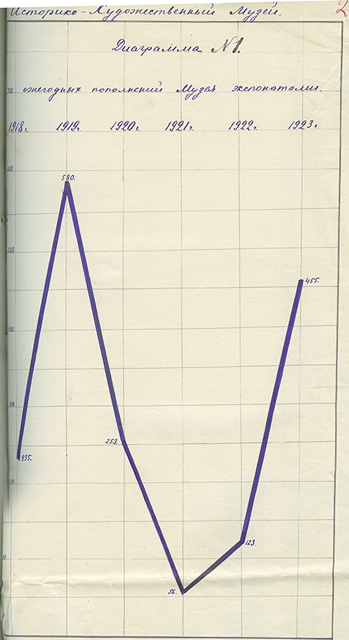

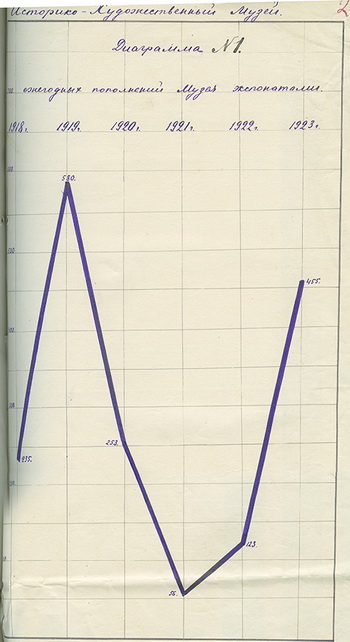

| Диаграмма «Ежегодные пополнения музея экспонатами. 1919–1923 гг.» | |

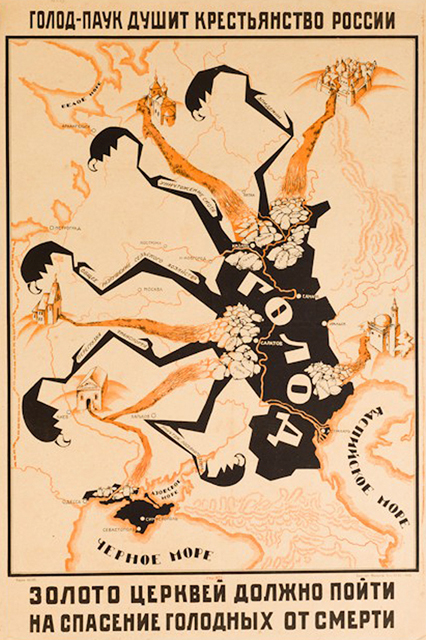

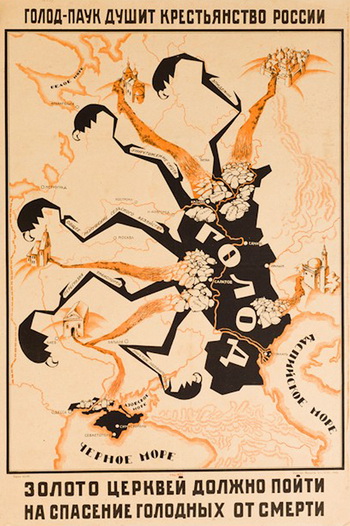

Из доклада В.Е. Елховского «Переславль-Залесский историко-художественный и краеведный музей. Первое пятилетие (1919—1924 гг.)»: |

|

|

|

Подробнее о ликвидации церковных

ценностей на борьбу с голодом в Поволжье рассказывает

IX глава экспозиции «КРАСНОЙ НИТЬЮ: две судьбы в канве

истории». |

|

|

|

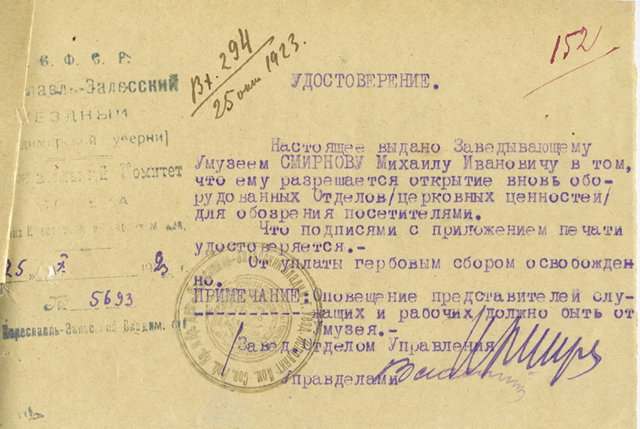

| Мандат, выданный М.И. Смирнову на право участвовать в уездной комиссии по ликвидации церквей и монастырей. 1923 г. | Приемка ценностей. 1920-е гг. |

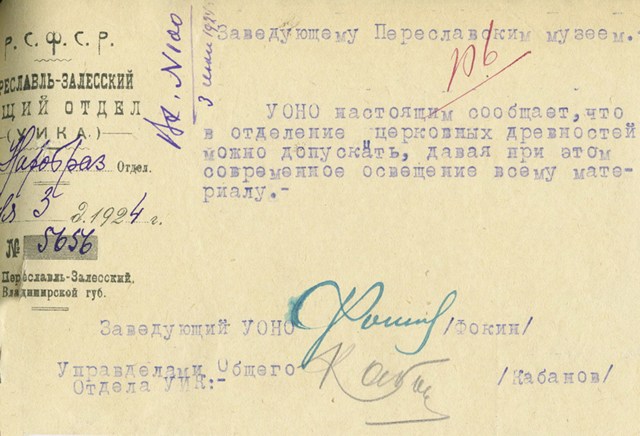

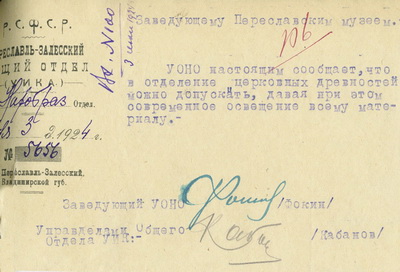

|

|

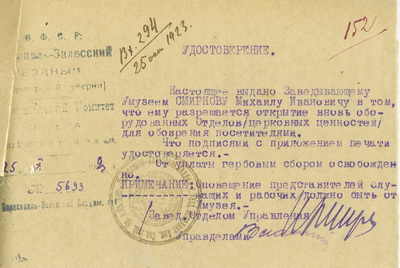

| Удостоверение на разрешение открыть отдел церковных ценностей. 1923 г. | Разрешение открыть отдел церковных древностей. 1924 г. |

| Всехсвятская церковь бывшего Горицкого монастыря, в которой разместился отдел церковных древностей музея. | Церковный отдел музея. 1926 г. |

Подробнее об истории отдела

церковных древностей рассказывает IX глава экспозиции «КРАСНОЙ

НИТЬЮ: две судьбы в канве истории». Из отчета Переславского музея за период с 1 июня по 1 октября 1924 г.: |

|

|

|

| Колендас П. Портрет купчихи. 1842 г. | Неизвестный художник. Портрет митрополита Амвросия. XIX в. |

| Неизвестный художник. Портрет И.А. Повалишина. 1790-е гг. |

Неизвестный художник. Портрет неизвестного мужчины. Вторая половина XVIII в. |

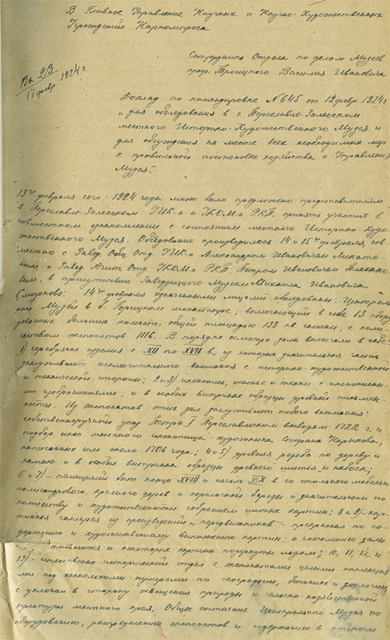

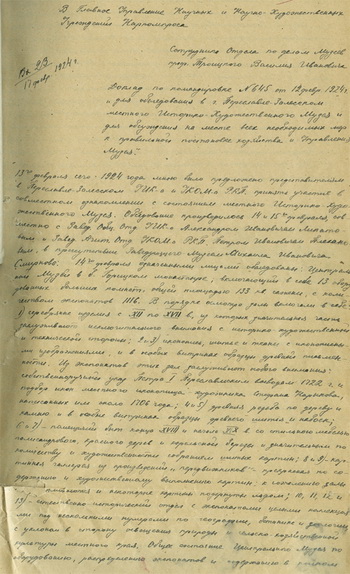

В начале 1920-х годов деятельность Переславского музея неоднократно обследовалась комиссиями разного уровня. Из Доклада по командировке сотрудника отдела по делам музеев профессора Василия Ивановича Троицкого. 1924 г.: |

|

|

|

| Из Доклада по командировке сотрудника отдела по делам музеев профессора В.И. Троицкого. 1924 г. | |

К 1925 году в музее работали художественный, естественно-исторический и культурно-исторический отделы. В состав последнего входили экспозиции дворянского быта, церковный и петровский подотделы. В дальнейшем эти отделы продолжали существовать, подвергаясь время от времени перестройке. |

|

| Культурно-исторический отдел. Дворянский быт. 1925 г. | Культурно-исторический отдел. Церковный подотдел. 1926 г. |

| Культурно-исторический отдел. Петровский подотдел. После 1927 г. | Картинная галерея. 1929 г. |

| Естественно-исторический отдел. 1926 г. | Естественно-исторический отдел. 1929 г. |

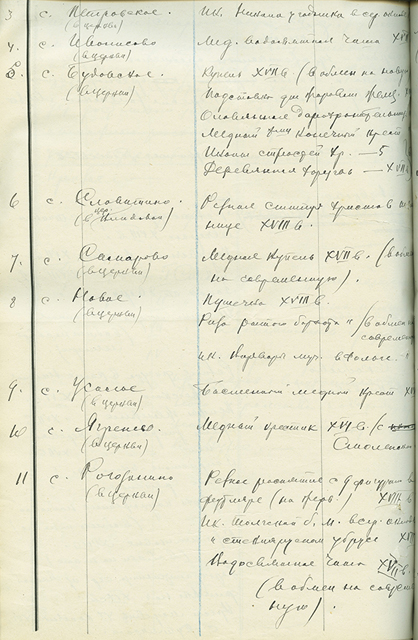

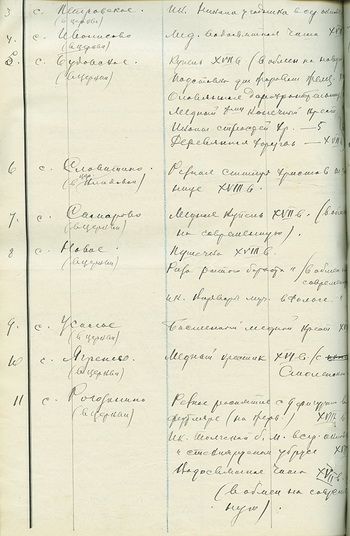

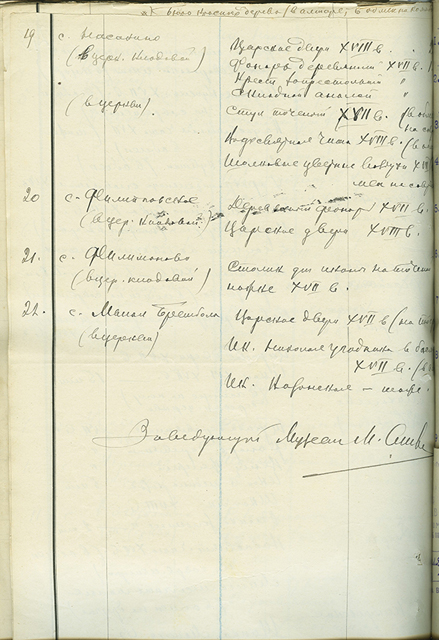

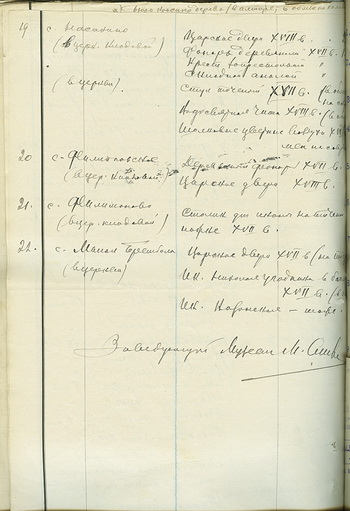

В 1925 году в городе были закрыты пять городских церквей. В музее начала пополняться коллекция икон. В начале 1926 года М.И. Смирнов обследовал церкви за пределами Переславля: |

|

|

|

| Список историко-художественных предметов внутреннего убранства и обихода, предназначенных к вывозу и хранению в Переславском музее. Составлен М.И. Смирновым. 1926 г. | |

| Сбор икон. Конец 1920-х гг. | |

Весной 1926 года в Свято-Троицком Даниловом монастыре был открыт иконографический отдел, там же разместилась реставрационная мастерская, в которой работал реставратор И.И. Тюлин. |

|

| Иконографический отдел музея. 1926 г. | |

Подробнее об истории формирования коллекции иконописи и реставрационной мастерской рассказывает IV глава экспозиции «КРАСНОЙ НИТЬЮ: две судьбы в канве истории». Комплекс расположен в экспозиции «Древнерусская живопись XV–XIX вв.» Вообще в 1926 году в музее произошло много изменений. Поскольку М.И. Смирновым производилось обследование уезда в археологическом отношении: найдены курганы близ д. Киучер, осмотрено много городков и городищ (с. Добрилово, Рожествино, Антонка и многие другие), - в музее был организован археологический отдел. К этому времени сотрудникам музея стало понятно, что на протяжении первых пяти лет своего существования «музей развивался довольно односторонне и не охватывал всех сторон жизни Переславского края». В нем отсутствовала «современная текущая жизнь». В 1925 году прошла II конференция по изучению производительных сил Владимирской губернии, которая поставила перед краеведами среди первоочередных задач необходимость планомерного изучения местного края. Работа музея должна была проводиться в тесном контакте с Владимирским губернским комитетом по изучению производительных сил губернии. В 1926 году музей приступил к созданию социально-экономического отдела: |

|

|

|

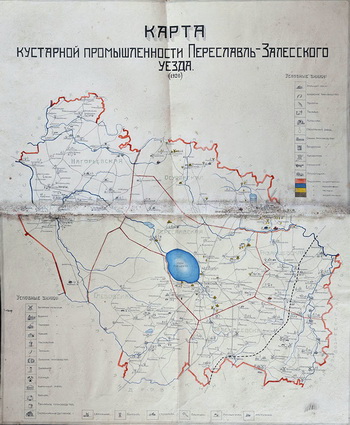

| Карта кустарной промышленности Переславского уезда. 1926 г. |

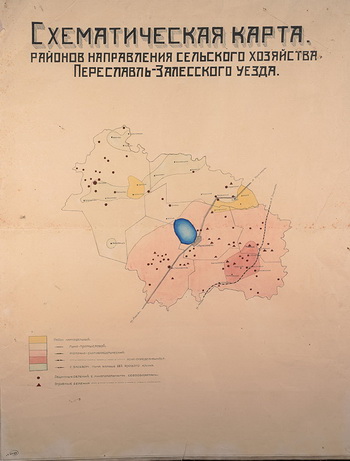

Схема-карта районов направления сельского хозяйства Переславль-Залесского уезда. 1926 г. |

| Федосеев И.П., артель «Красный рыбак». Фото сделано на территории музея. 1927 г. Рыбацкое снаряжение (одежда и снасти) находятся в музейном собрании. |

|

В 1927 году в экспозицию социально-экономического отдела добавилось «гончарное дело» и «смолокуренное». После смерти В.И. Ленина в музеях страны создаются ленинские экспозиции и уголки. В 1926 году газета «Призыв» писала: |

|

|

|

| Кардовский Д.Н. В.И. Ленин у А.А. Ганшина в Горках на реке Шахе. Написана в 1926 г. по заказу Переславского музея. |

М.И. Смирнов. 1926 г. |

Подробнее о картине Д.Н. Кардовского рассказывает III глава экспозиции «КРАСНОЙ НИТЬЮ: две судьбы в канве истории». В этом же году в музее был посажен фруктовый сад:«150 яблоней, 10 груш, 40 вишен и 50 кустов смородины. Заложен яблонный питомник и плантация лекарственных растений». Согласно плану музейный сад имел площадь более трех гектаров и занял почти всю свободную землю в стенах монастыря. |

|

| План плодового сада Переславского историко-художественного музея. Изготовлен инструктором садоводства Н.П. Дарьиным.1926 г. |

Мичуринские саженцы. 1926–1930-е гг. |

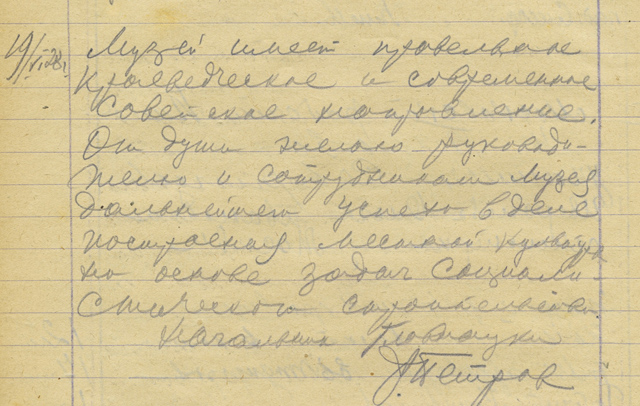

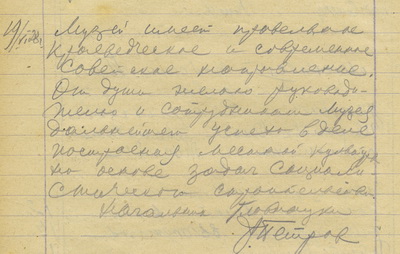

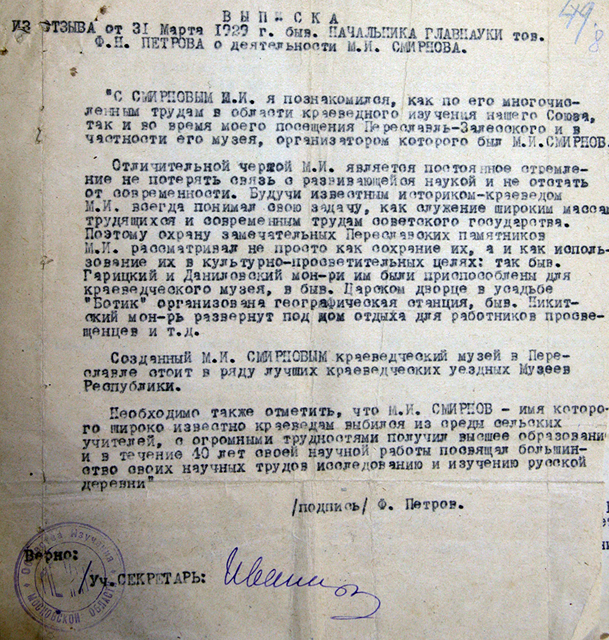

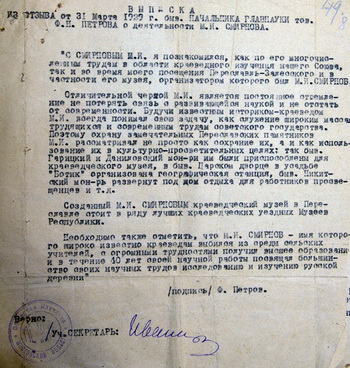

Подробнее о музейном саде рассказывает VI глава экспозиции «КРАСНОЙ НИТЬЮ: две судьбы в канве истории». Начальник Главнауки Ф.Н. Петров, посетивший музей в  1928 году, оставил запись в Книге отзывов: «Музей имеет правильное краеведческое и современное советское направление». А через год в официальном отзыве о деятельности М.И. Смирнова Петров прямо заявил, что «созданный М.И. Смирновым краеведческий музей в Переславле стоит в ряду лучших краеведческих уездных музеев республики». |

|

| Отзыв начальника Главнауки Ф.Н. Петрова. 1928 г. | Выписка из отзыва Ф.Н. Петрова о деятельности М.И. Смирнова. 1929 г. |

В конце 1920-х годов начинает формироваться новое отношение к музеям как к активным участникам социалистического строительства. В 1928 году вышло Постановление ВЦИК и Совнаркома РСФСР«О музейном строительстве в РСФСР». Документ отмечал, что «в музейном деле наблюдается целый ряд организационных недостатков, рутинность и неудовлетворительное <...> идеологическое содержание». Отныне музей должен был активно участвовать в различных государственных кампаниях, направленных на становление нового государственного строя, а краеведческая деятельность должна была «тесно увязываться с задачами и планами наркоматов и хозяйственных предприятий государства». В том же 1928 году в циркуляре Центрального Бюро Краеведения Наркомпроса «О борьбе за поднятие урожайности и участие в ней краеведческих организаций» читаем: |

|

|

|

| Сельскохозяйственный отдел. 1929 г. | Сельскохозяйственный отдел. 1929 г. |

Из годового отчета Переславского музея за период с 1 октября 1928 г. по 1 октября 1929 г.: |

|

|

|

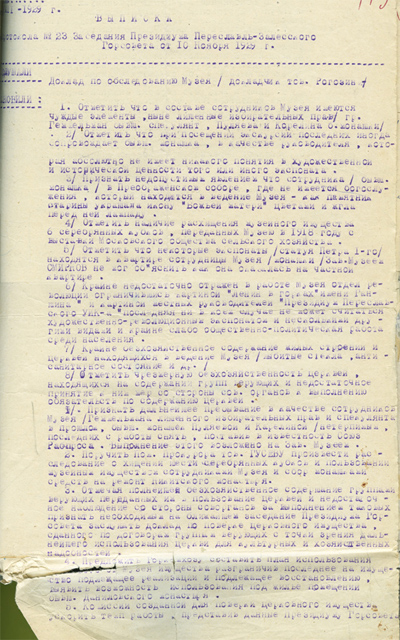

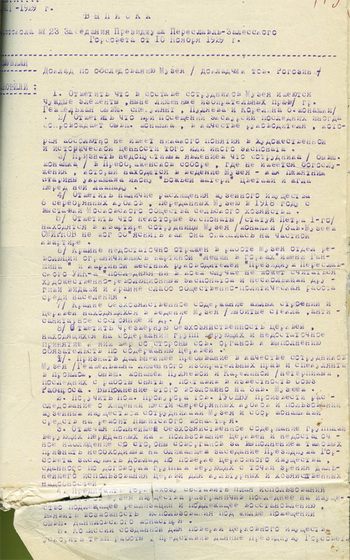

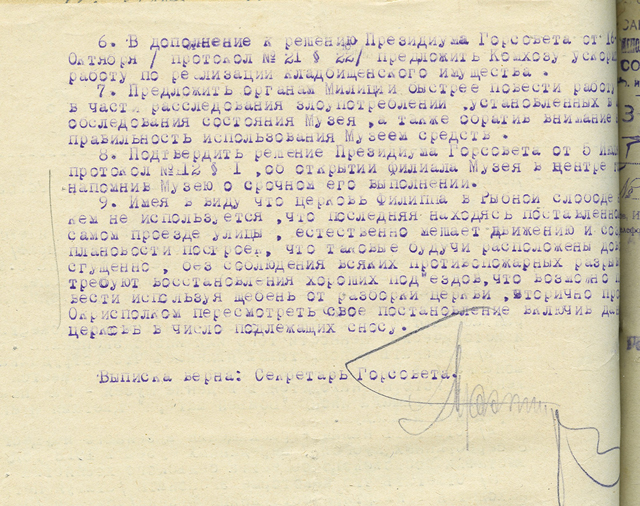

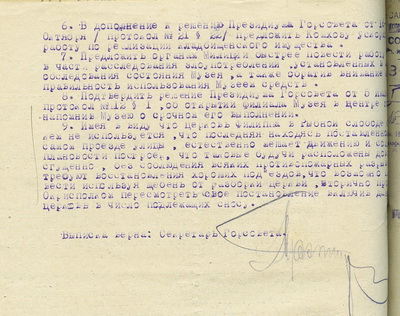

В ноябре 1929 года состоялось обследование музея, выявившее многочисленные нарушения и злоупотребления со стороны Смирнова. |

|

| Выписка из Протокола № 23 заседания президиума Переславль-Залесского Горсовета. 1929 г. | |

В газете «Голос труда» по этому поводу была опубликована заметка «Расхищение музея»: |

|

|

|

| М.И. Смирнов с сотрудниками музея. 1927 г. Крайний справа в первом ряду – «бывший спекулянт» С.С. Геммельман, в середине в нижнем ряду – «монашка» К.Пуляева. | |

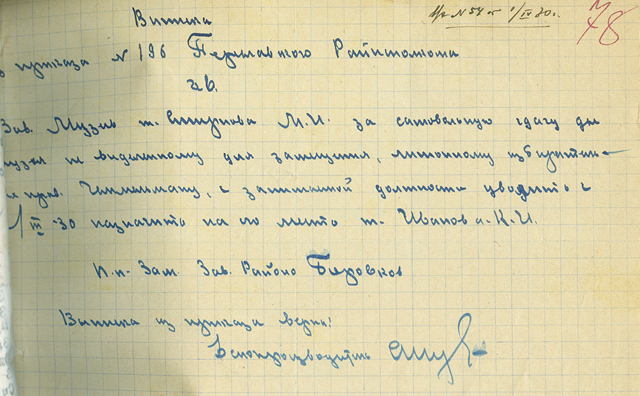

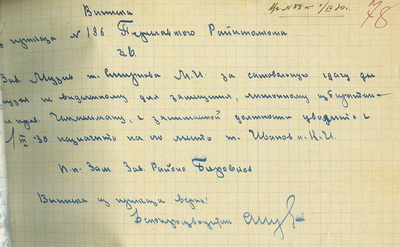

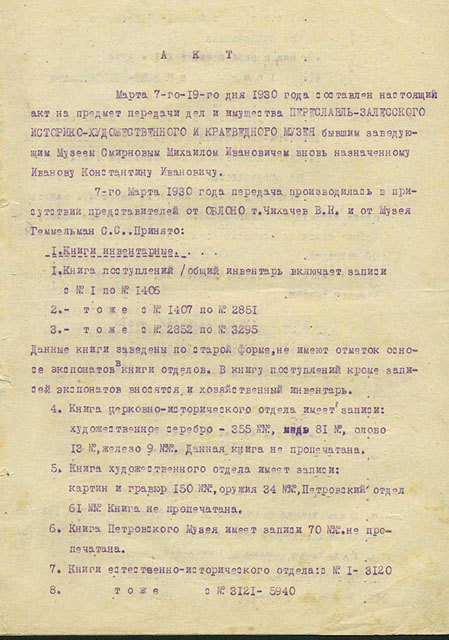

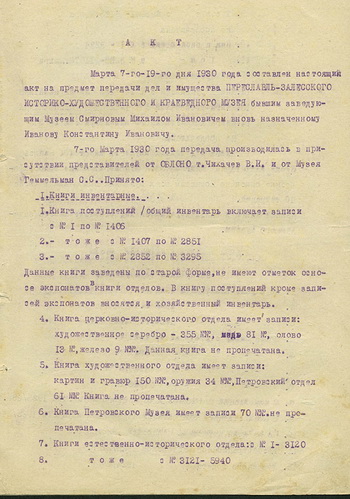

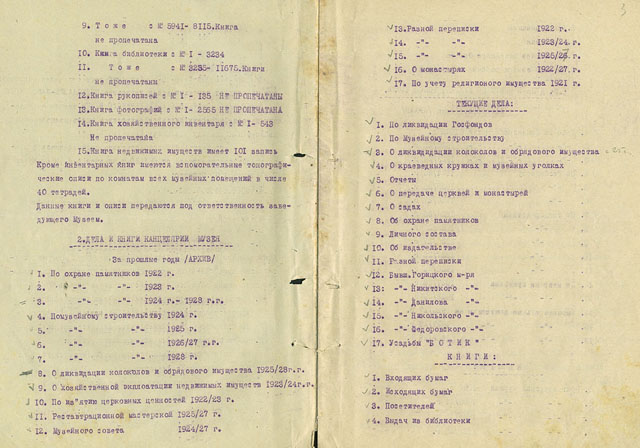

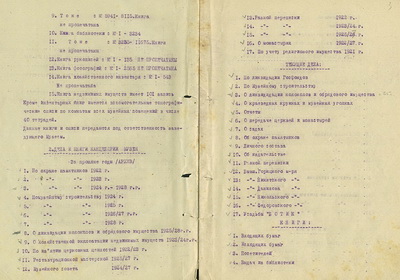

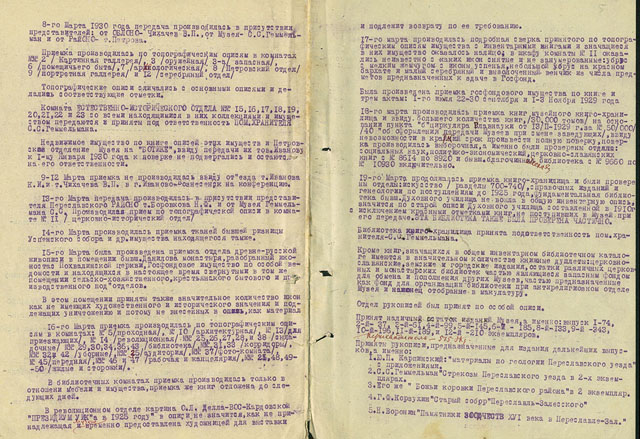

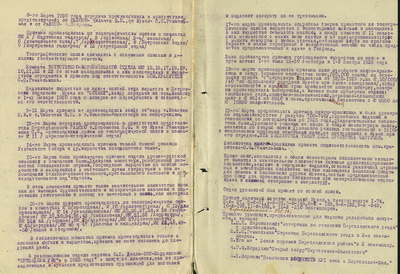

В январе 1930 года, во время отпуска, М.И. Смирнов был впервые арестован, но тогда, видимо, удалось опровергнуть все, предъявленные ему обвинения. Все же Михаил Иванович был уволен из Переславского музея, передав дела молодому выдвиженцу, рабочему фабрики «Красное эхо» Константину Ивановичу Иванову. |

|

| Приказ Переславского райисполкома об увольнении М.И. Смирнова с занимаемой должности. 1930 г. | |

| АКТ о передаче музея от М.И. Смирнова К.И. Иванову. 1930 г. |

|

| М.И. Смирнов с сотрудниками музея у главного входа. Март 1930 г. |

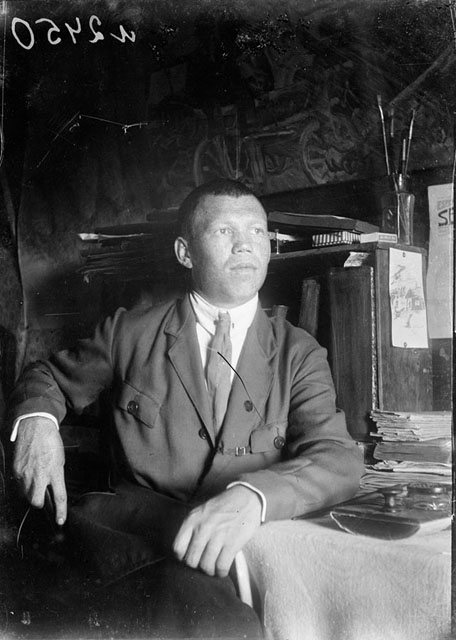

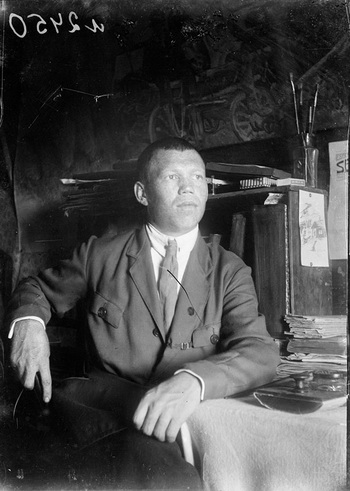

К.И. Иванов. 1929 г. |

Подробнее об обстоятельствах увольнения М.И. Смирнова рассказывает VI глава экспозиции «КРАСНОЙ НИТЬЮ: две судьбы в канве истории». Комплекс расположен на выставке «Бигль отправляется в плавание». Эта замена признанного ученого-краеведа на бывшего смазчика, окончившего к тому времени лишь школу I ступени и один класс школы II ступени. вполне объяснима. В связи с новыми идеологическими требованиями музеям нужны были новые кадры, готовые выполнять самые разнообразные циркуляры, инструкции, постановления, рекомендации: «Об увязке музея с местными партийными, советскими, профсоюзными учреждениями», «Об освоении марксистских методов построения экспозиций», «Об организации и проведении антипасхальной кампании», «О соцсоревновании, ударничестве и общественном буксире музеев» и так далее. Новым руководителям, приходившим в музеи «по программе пролетарского выдвижения», была поручена первостепенная задача: превратить вверенные им учреждения - «кладбища старых вещей» в «инструмент культурной революции». А представителей «золотого века краеведения» ждала трагическая участь. «Тридцать седьмой год начался для них в двадцать девятом». Подробнее о том, как завершился «золотой век краеведения», рассказывает VI глава экспозиции «КРАСНОЙ НИТЬЮ: две судьбы в канве истории». Комплекс расположен на выставке «Бигль отправляется в плавание». В 1939 году, характеризуя первое десятилетие в истории музея, К.И. Иванов напишет: |

|

|

|

|

В экспозиции " КРАСНОЙ НИТЬЮ: две судьбы в канве истории" использованы материалы |