«На службе родному краю» Михаил Иванович Смирнов |

|

В статье «Переславские краеведы», написанной к 50-летию музея, Сергей Евгеньевич Елховский писал: |

|

|

|

| М.И. Смирнов. 1930 г. | |

Михаил Иванович Смирнов был одним из самых известных провинциальных краеведов 1920-х годов. Он родился в семье священника села Большая Брембола Переславль-Залесского уезда Владимирской губернии. |

|

| Отец М.И. Смирнова, Иван Сергеевич, с внуками. Нач. XX в. | Мать М.И. Смирнова, Анастасия Васильевна, с внуками. Нач. XX в. |

М.И. Смирнов окончил Переславское духовное училище, затем в Вифанскую семинарию. После неудачной попытки поступить в Московскую духовную академию, занимался педагогической деятельностью в начальной школе сначала Владимирской, а затем Московской губерниях. В это время он сделал первые записи по истории родного села Большая Брембола, что послужило началом его научно-краеведческой деятельности. В 1897 году Михаил Иванович уехал на Украину. Там в 1900 году вышла в свет его первая научная статья «Владимирские уроженцы - воспитанники Вифанской духовной семинарии, 1797-1897 гг.». Через одиннадцать лет была издана первая книга Смирнова «Переславль-Залесский, его прошлое и настоящее». |

|

| М.И. Смирнов. «Переславль-Залесский, его прошлое и настоящее». 1911 г. |

|

В 1911 году 43-летний М.И. Смирнов переехал в Нижний Новгород и стал слушателем Нижегородского отделения Московского археологического института. Закончил его с золотой медалью и получил звание ученого археографа. В революционный 1917 год Михаил Иванович и его жена Наталья Викторовна (урожденная княжна Мещерская) вернулись в Переславль. |

|

| М.И. Смирнов с женой Н.В. Смирновой. 1928 г. | М.И. Смирнов с женой Н.В. Смирновой на территории музея. 1928 г. |

Вскоре Смирнову нашлась новая большая работа: создать в Переславле «на чистом поле», как он выразился, библиотеку и музей. Так началась его служба родному краю, которой краевед посвятил всю свою жизнь. |

|

| Мандат Коллегии по делам Музеев и охране памятников Наркомпроса, удостоверяющий, что М.И. Смирнову поручена организация музея в Переславле. 1918 г. | |

Под руководством Михаила Ивановича сотрудники музея спасали культурные ценности из разрушенных имений, закрывающихся церквей и монастырей. |

|

| Мандат, выданный М.И. Смирнову на право перевозки художественных предметов из имений, церквей и монастырей. 1919 г. | Мандат, выданный М.И. Смирнову на право участвовать в уездной комиссии по ликвидации церквей и монастырей. 1923 г. |

Для картинной галереи из Румянцевского музея Смирнову удалось получить 45 великолепных полотен, собранных переславским купцом И.П. Свешниковым. Так началось формирование музейных коллекций. Подробнее о формировании коллекций в

1919–1929 годы рассказывают II, IV, VIII и IX главы

экспозиции «КРАСНОЙ НИТЬЮ: две судьбы в канве истории». В 1922 году од лозунгом борьбы с голодом в Поволжье государством было организовано изъятие ценностей из церквей, а потом и из музеев. |

|

В церквях и монастырях Переславля-Залесского и уезда было изъято несколько тысяч вещей. Реализация их финансовыми органами разрешалась лишь в том случае, если они были предварительно осмотрены представителями Главнауки. В Переславле эту миссию выполнял М.И. Смирнов. Через его руки прошли все изъятые предметы. Наиболее ценные в художественном отношении поступали в Переславский музей и были представлены в экспозиции. В отчетах, отправленных Михаилом Ивановичем в Главнауку и Владимирский Губмузей Смирнов отмечал, что «недоразумений при экспертизе ценностей не было». |

|

| Мандат о том, что М.И. Смирнов уполномочен участвовать в комиссии об изъятии церковных ценностей. 1922 г. | |

| Фрагмент экспозиции. 1926 г. | Фрагмент экспозиции. 1926 г. |

Подробнее о ликвидации церковных

ценностей на борьбу с голодом в Поволжье рассказывает

IX глава экспозиции «КРАСНОЙ НИТЬЮ: две судьбы в канве

истории». Одновременно с музеем по инициативе М.И. Смирнова было

основано Переславль-Залесское научно-просветительное общество

(Пезанпроб). |

|

|

|

Подробнее о Пезанпробе рассказывает VI глава экспозиции «КРАСНОЙ НИТЬЮ: две судьбы в канве истории». Комплекс расположен в экспозиции «Бигль отправляется в плавание». За десять лет своего существования Общество двадцать раз издавало свои научные труды, автором большинства публикаций был М.И. Смирнов. |

|

| Сборники «Доклады Переславль-Залесского научно-просветительного общества» | |

Многочисленные работы М.И. Смирнова о Переславщине специалисты называли «выдающимся явлением в области краеведения». В 1927 году специальная комиссия Наркомпроса РСФСР присудила ряду ученых премии за лучшие научные труды. Среди награжденных был и М.И. Смирнов. «За работу о декабристе Спиридове и труд о Переславль-Залесском уезде» ему была присуждена премия в размере 200 рублей. Из воспоминаний М.И. Смирнова: |

|

|

|

В начале 1920-х годов деятельность Переславского музея неоднократно обследовалась комиссиями разного уровня. Из Доклада по командировке сотрудника отдела по делам музеев профессора Василия Ивановича Троицкого. 1924 г.: |

|

|

|

| Из Доклад по командировке сотрудника отдела по делам музеев профессора В.И. Троицкого. 1924 г. | |

В 1920-е годы М.И. Смирнов совершал многочисленные археологические экспедиции, активно изучал древние обряды: коляду, овсей, масленицу, а также обследовал окрестные церкви с целью регистрации историко-художественных предметов. |

|

| М.И. Смирнов, сотрудник Переславского музея П. Панов и сотрудник Ростовского музея Ушаков на археологических раскопках. 1929 г. | |

Вся работа М.И. Смирнова протекала в борьбе с властями разного уровня. В 1920 году его деятельностью был крайне недоволен Владимирский отдел по охране памятников искусства и старины. Первое время Смирнов даже не знал о существовании такого отдела, поэтому в вопросах охраны памятников действовал самостоятельно. В 1922 году было принято решение о переводе музея в другое здание. В Горицком монастыре предполагалось разместить детский дом. Смирнов решительно воспротивился этому, направив в местный исполком обстоятельную записку, в которой, кроме прочего, говорилось: |

|

|

|

| Записка М.И. Смирнова в Переславль-Залесский исполком. 1922 г. | |

1923 год был отмечен серьезным скандалом с руководителем УОНО товарищем Романовым, который, по мнению М.И. Смирнова, бездействовал в деле пропаганды идей краеведения среди учителей. Конфликт дошел до заведующего Владимирским отделом народного образования. |

|

| Письмо из Владимирского отдела народного образования М.И. Смирнову. 1923 г. | |

Из ответа М.И. Смирнова во Владимирский Губоно от 18 мая 1923 г.: |

|

|

|

| Ответ М.И. Смирнова. 1923 г. | |

В 1925 году Смирнов вступил в серьезный конфликт с Владимирским Губмузеем и Владимирским губернским архивным бюро. Дело касалось собранного Михаилом Ивановичем архива. Из воспоминаний М.И. Смирнова: |

|

|

|

| Письмо М.И. Смирнову от Н.В. Малицкого о передаче архива. 1925 г. | Письмо из Владимирского Губмузея о передаче архива. 1925 г. |

| Расписка от Е.В. Рабустовой о принятии архива от М.И. Смирнова. 1925 г. | |

| Письмо из Наркомпроса в Центрархив о поддержке ходатайства музея о возвращении архивов. 1926 г. | Письмо в Музейный отдел Главнауки о невозможности передачи в музей архивов. 1926 г. |

Из воспоминаний М.И. Смирнова: |

|

|

|

| М.И. Смирнов в день празднования 25-летия научной деятельности. 1925 г. | |

В 1925 году состоялось празднования 25-летия научной деятельности М.И. Смирнова. |

|

|

|

Из воспоминаний М.И. Смирнова: |

|

|

|

| М.И. Смирнов в день празднования 25-летия научной деятельности. 1925 г. | Выписка из отзыва Главнауки НКП РСФСР о деятельности М.И. Смирнова. 1927 г. |

В 1926 году «с особой помпой» открывался в музее Ленинский уголок. «Главным центром его была написанная Дмитрием Николаевичем Кардовским картина «Ленин в Переславских Горках»». |

|

| Кардовский Д.Н. В.И. Ленин у А.А. Ганшина в Горках на реке Шахе. Написана в 1926 г. по заказу Переславского музея. | |

Появление этой картины, по мнению Михаила Ивановича, имело много положительных моментов не только для музея, но и лично для него: |

|

|

|

| М.И. Смирнов. 1926 г. | |

Подробнее об истории картины рассказывает III глава экспозиции «КРАСНОЙ НИТЬЮ: две судьбы в канве истории». Отношения М.И. Смирнова с властями улучшились, но ненадолго. Его деятельность по охране памятников истории и культуры края, которой он уделял огромное значение как директор музея и как представитель Всероссийской коллегии в деле охраны памятников искусства и старины, шла в разрез с требованиями современности. Из воспоминаний М.И. Смирнова: |

|

|

|

В конце 1920-х годов встал вопрос о сломе ряда переславских церквей «в виду окончательного проведения планировки гор. Переславля Карт. Издательством НКВД <...> и в виду острой нужды строительным материалом /кирпичами/». |

|

| Обращение Переславль-Залесского уездного исполкома о передаче церквей в ведение горсовета. 1928 г. | |

В ответ на требования местного исполкома Смирнов написал обстоятельное письмо в Главнауку Наркомпроса, в котором, согласившись на слом церкви Князя Андрея, решительно выступил против разрушения остальных памятников, предложив приспособить их под нужды города. В заключении письма было сказано: |

|

|

|

| Письмо М.И. Смирнова в Главнауку Наркомпроса. 1928 г. |

|

| М.И. Смирнов на Борисоглебском кладбище. 1929 г. |

|

Вступился М.И. Смирнов и за

Борисоглебское кладбище Переславля, где находились могилы

известных деятелей, которое тоже мешало застройке новых улиц. Из воспоминаний М.И. Смирнова: |

|

|

|

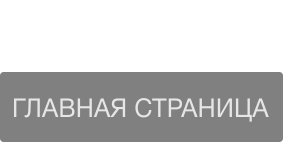

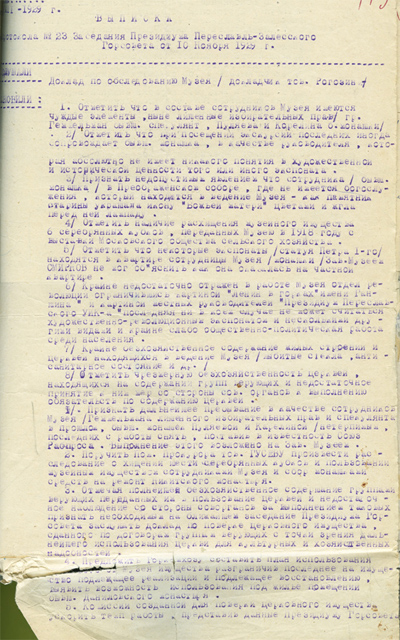

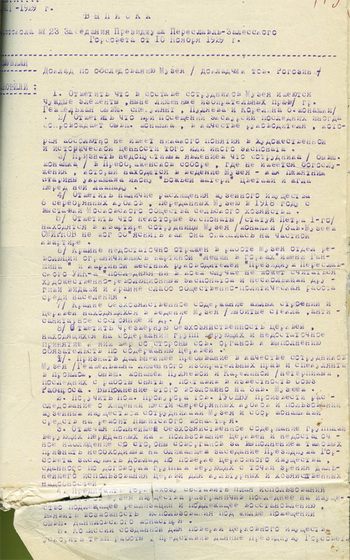

Продажа «церковных вещей», о которой говорит М.И. Смирнов, была санкционирована самим государством в 1924 году, когда вышло Постановление Совета Народных Комиссаров «О выделении и реализации госфондового имущества». Музеям была разрешена, более того, рекомендована продажа имущества, «не имеющего историко-художественного значения», в том числе через аукционные залы и антикварные магазины. В числе тех, кому могла быть произведена продажа, некоторое время значились и общины верующих. Именно это и вменяли в вину Смирнову. В Выписке из протокола № 12 заседания Президиума Переславль-Залесского Горсовета от 5 июля 1929 г. говорилось: |

|

|

|

| Выписка из протокола № 12 заседания Президиума Переславль-Залесского Горсовета. 1929 г. | |

Подробнее о продаже имущества, «не имеющего историко-художественного значения», рассказывает IX глава экспозиции «КРАСНОЙ НИТЬЮ: две судьбы в канве истории». Комплекс расположен в экспозиции «Серебряная кладовая». В ноябре 1929 года состоялось обследование музея, выявившее многочисленные нарушения и злоупотребления со стороны Смирнова. Первый пункт нарушений гласил: |

|

|

|

| Выписка из протокола № 23 заседания Президиума Переславль-Залесского Горсовета. 1929 г. | |

В декабре 1929 года, ссылаясь на «крайнее утомление», М.И. Смирнов написал заявление о предоставлении ему двухмесячного отпуска с 20 января 1930 года. Во время отпуска 22 января 1930 года М.И. Смирнов был арестован. Но тогда, видимо, удалось отмести обвинения. Все же пришлось уволиться из музея, передав дела выдвиженцу, бывшему рабочему текстильной фабрики К.И. Иванову, и покинуть Переславль. |

|

| Приказ Переславского райисполкома об увольнении М.И. Смирнова с занимаемой должности. 1930 г. |

К.И. Иванов 1929 г. |

Новым местом работы Михаила Ивановича стала музей-усадьба «Коломенское». Очевидно, он еще не почувствовал, что идет наступление на краеведение по всей стране. Там был снова арестован уже вместе с женой. 28 февраля 1931 года был вынесен приговор по статье 58 п.10: административная высылка в Западную Сибирь на три года «за неправильную постановку музейно-краеведной работы». Этому предшествовали месяцы тюремного заключения. Часть их он провел в одиночке Владимирской тюрьмы, часть – в подвале тюрьмы в Иванове. Выжить помогли передачи и посылки от Лидии Сергеевны Китицыной (жены брата – краеведа Василия Ивановича Смирнова, тоже арестованного в то время). |

|

| В.И. Смирнов. 1929 г. | |

Из воспоминаний М.И. Смирнова: |

|

|

|

| М.И. Смирнов. 1930–1933 гг. | |

В 1932 году в журнале «Советское краеведение» вышла статья «За большевистскую бдительность в краеведении», в которой критике деятельности и печатных трудов Михаила Ивановича было отведено значительное место: |

|

|

|

Прочитав эту статью, Михаил Иванович написал брату Василию Ивановичу: |

|

|

|

Вернувшись из ссылки, Смирнов работал по договору в издательстве «Academia»: готовил монографию о Переславле-Залесском для задуманной М. Горьким, но так и неосуществленной серии «История городов России». В 1935 году сделал в музее «Коломенское» по договору выставку «Царская соколиная охота XVII века», написал несколько работ о Коломенском. В конце 1936 года его пригласили в Загорский историко-художественный музей. В 1937 (!) году М.И. Смирнов на ученом совете Загорского музея выступил с докладом о Сергии Радонежском. В результате в местной газете «Вперед» появилась статья «Руководители музея проглядели врагов народа». Из музея Михаил Иванович был уволен. После этого Смирнов с женой жил под Москвой в поселках по Рязанской железной дороге близ станций Томилино и Малаховка. 17 ноября 1941 г. умер их сын Всеволод, оставив вдову Нину Николаевну и двухлетнюю дочь Ольгу. Дочь Смирновых Софья скончалась от обострившегося ревматизма еще раньше, в 1933 году. |

|

| Дочь М.И. Смирнова Софья. 1926 г. | Сын М.И. Смирнова Всеволод с женой и дочкой. 1940 г. |

Из дневника М.И. Смирнова: |

|

| |

Жить стало очень голодно. Михаил Иванович стал работать книгоношей, продавая детские книжки и игры от Кассы взаимопомощи пенсионеров научных работников, как один из нуждающихся ее членов. Из воспоминаний М.И. Смирнова: |

|

|

|

| «Про двух зайчиков». Книжка-раскладушка. 2-е издание. 1944 г. |

|

Из воспоминаний М.И. Смирнова: |

|

|

|

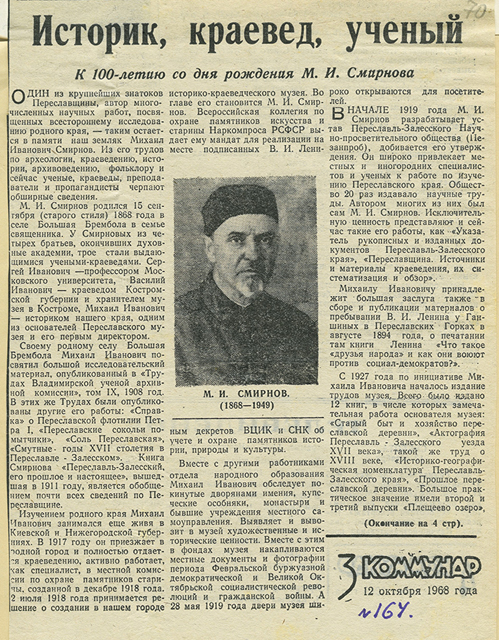

Потом устроился на временную работу счетоводом в колхоз. Здоровье становилось все хуже, и Смирнов начал хлопоты по устройству его с женой в дом инвалидов. Даже в этот период жизни Михаил Иванович не прекратил занятия краеведением. Он вошел в Музейно-Краеведческий совет. Работал над историей Коломны и окрестностей, участвовал в подготовке путеводителя по Коломне. Продолжал заниматься и историей родных мест. Закончил переработку своей большой работы «На Клещине озере. От варварства до социализма». В начале 1948 года директор Переславского музея К.И. Иванов прислал ему приглашение на работу в музей. Но Смирнову шел уже 80-й год, поэтому он не решился коренным образом менять жизнь. Скончался Михаил Иванович Смирнов 2 ноября 1949 года. В 1959 году М.И. Смирнов был реабилитирован. С 1960-х годов упоминание о Михаиле Ивановиче как о выдающемся историке-краеведе и основателе Переславского музея начинает возвращаться в экспозиции, жизнь, деятельность и труды краеведа становятся предметом научных исследований. |

|

| «М.И. Смирнов. К 100-летию со дня рождения». Фрагмент выставки. 1968 г. | |

| Статья К.И. Иванова «Историк, краевед, ученый». 1968 г. | |

|

В экспозиции " КРАСНОЙ НИТЬЮ: две судьбы в канве истории" использованы материалы |