Переславцы — участники войны

Андреев Василий Иванович

Родился в 1892 году в деревне Хмельники. Участвовал в войне, заслужил Георгиевский крест и медаль. Умер в 1955 году.

На фото — Василий Иванович Андреев в окружении семьи, между 1914 и 1918 годом.

Артемьев Иван Кондратьевич

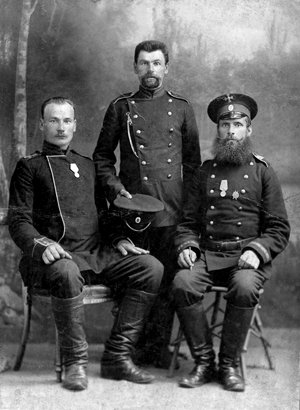

Родился в 1874 году в деревне Мишутино. С 1894 по 1899 год служил ефрейтором в Санкт-Петербурге в 1-м батальоне лейб-гвардии Преображенского полка — одного из лучших полков Русской армии. На протяжении четырёхлетней службы он показал отличное поведение и добросовестно исполнял военную службу.

В 1914 году призван на войну и стал ефрейтором лейб-гвардии Преображенского полка. Участвовал в Галицийской битве, Варшавско-Ивангородской операции, Мазурском сражении, Виленской операции и знаменитом Брусиловском прорыве. Умер в 1942 году.

В Переславском музее есть его фотографии и документы.

На снимке он сидит слева, а справа сидит Дмитрий Анисимов из деревни Вехово.

Бахмурцев Дмитрий Егорович

Родился в 1895 году в деревне Сальково. В 1914—1917 годах стал матросом на крейсере «Аврора», где за военные годы вырос в чинах до унтер-офицера. В годы войны этот крейсер прикрывал от врага тральные работы в Балтийском море, поддерживал сухопутные войска стрельбой морских орудий.

С 1 марта 1917 года Бахмурцев вошёл в судовой комитет корабля, с апреля вступил в партию большевиков. В 1918 году участвовал в подавлении мятежей в Рыбинске и Ярославле. Умер в 1947 году.

Беляев Иван Алексеевич

Родился 12 ноября 1895 года в селе Брынчаги. Перед войной уехал на поиски работы в Петроград и там работал в пекарне. В 1915 году призван в армию, служил гренадёром конно-гренадёрского полка. В 1917 году выбран делегатом на Общеармейский съезд по демобилизации армии, потом был комиссаром Угличского уезда по борьбе со спекуляцией и саботажем.

В следующей войне участвовал с 1942 года, служил в 17 отдельном инженерно-аэродромном батальоне. Штурмовал Берлин. Вернулся в Переславль и жил тут на Зелёной улице.

Борисов Яков Матвеевич

Родился в 1897 году в селе Романово Смоленской волости. В 1915 году призван в царскую армию, а потом в 1917—1920 годах служил в Первой Конной армии у маршала Будённого. После Гражданской войны вернулся домой в Романово, окончил курсы ветеринарных фельдшеров в Переславле, дополнительно учился в городе Иваново, а потом заведовал конной фермой в родном селе.

28 октября 1941 года снова мобилизован. Служил в чине ефрейтора в артиллерийской батарее, был знаменосцем 647 артиллерийского полка 229 стрелковой дивизии. Прошёл всю войну в этом полку, в 1945 году вернулся домой и стал ветеринарным фельдшером. С 1957 года на пенсии.

В Переславском музее есть его медали «За боевые заслуги» и «За отвагу», орден Красной Звезды, Большая Серебряная медаль участника ВСХВ, красноармейская книжка, военный билет, а также фотоснимки 1918, 1944 и 1975 года.

Брюхов Алексей Владимирович

Родился 17 декабря 1867 года. Окончил кадетский корпус и 1 сентября 1886 года вступил в военную службу. В 1888 году окончил Михайловское военное училище, получил офицерское звание, но избрал педагогическую деятельность. С 1902 года служил офицером-воспитателем 3 Московского кадетского корпуса. С началом Первой мировой войны в 1914 году капитан Брюхов ушёл добровольцем на фронт, получил раны, вернулся с войны полковником.

Около десяти лет преподавал математику в Школе красных командиров. Выйдя на пенсию, жил на Комитетской улице в своём доме № 13. Умер в начале 1948 года. Его дом сохранился до наших дней.

Занятно, что его брат Владимир Владимирович Брюхов (22.11.1861—24.04.1939) тоже участвовал в 1 мировой войне. Придя на фронт полковником, он командовал 71-м пехотным Белебеевским полком, 70-м пехотным Ряжским полком, 180-й пехотной дивизией. Получил георгиевский крест, в 1916 году стал генерал-майором. После революции примкнул к белым войскам и служил в Добровольческой армии. С остатками этой армии выехал из Севастополя, двадцать лет жил во Франции и умер в Париже.

Брюховы — старинный переславский род. Село Самарово в XVI веке было вотчиной Ивана Ивановича Брюхова, а затем отдано Данилову монастырю.

Гаранин Дмитрий Дмитриевич

Родился в 1887 году в селе Голопёрово. В 1909 году служил в лейб-гвардии Финляндском полку в Москве и за пять лет дослужился до прапорщика. В августе 1914 призван на войну, командовал взводом разведки лейб-гвардии Финляндского полка.

Единственный в Переславском уезде кавалер Георгиевского креста всех четырёх степеней. В 1916 году получил Георгиевский крест 2 степени за успешную операцию в тылу врага и за взятие в плен австрийского офицера. В 1917 году получил Георгиевский крест 1 степени за бой под Луцком во время Брусиловского прорыва. Командовал ротой, был ранен в голову, остался в строю и принял командование батальоном.

После революции вернулся в Голопёрово, женился, в семье было два сына и две дочери. В 1919 и 1920 годах инструктор военного дела в Глебовском волостном комитете. Потом работал в Переславском лесничестве лесником, объездчиком, лесничим. Умер в 1974 году.

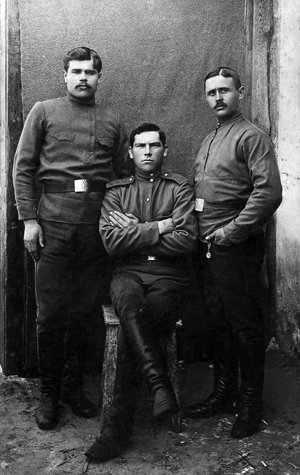

Головачёв Дмитрий Сергеевич

Родился в 1889 году в деревне Кудрино. Как и многие односельчане, оставил семью и ушёл в Москву на заработки. Трудился в мастерских Московско-Курской, Нижегородской и Муромской железной дороги, сперва был слесарем, потом стал паровозным машинистом. Служил в армии в 1915—18 годах, участвовал в Гражданской войне. Умер в 1939 году.

В Переславском музее есть его документы: свидетельство на право управления паровозом, удостоверение о службе в армии, личная книжка красноармейца.

На фотографии 1917 года Дмитрий Сергеевич — крайний справа.

Зайканов Тарас Александрович

Родился 24 февраля 1899 года в деревне Кузьмино Вяземского уезда Смоленской области. Окончил высшее начальное училище и пять классов реального училища в Москве. Со школьной скамьи 23 августа 1914 года ушёл добровольцем на фронт, воевал в Польше.

После революции вступил в Красную Армию и был помощником командира I Гомельского красногвардейского отряда. Всю Гражданскую войну воевал на Южном фронте в составе 15 Сивашской дивизии. Затем переведён во Владимир в 40 образцовый стрелковый полк, где служил до 1926 года. Вернулся в Переславль, работал начальником отдела снабжения на фабрике «Красное эхо», в 1941—1943 снова был на фронте, затем инженер по оборудованию фабрики № 5 и заместитель директора по коммерческим вопросам на фабрике «Новый мир». С 1959 года на пенсии.

В Переславском музее есть его медали, фотографии, погоны и документы.

Леонтьев Ефим Иванович

Родился 20 января 1887 года в деревне Фонинское. В 1914 году призван в Русскую армию. Через год, 6 августа 1915 года — попал в окружение в Новогеоргиевской крепости. Устаревшая крепость приковала к себе значительные силы немцев: три недели шла поготовка осады и целых девять дней форты сопротивлялись, хотя противник бомбил их с дирижаблей и обстреливал тяжёлыми орудиями.

Тут Ефим Иванович был захвачен в плен, работал в германском лагере военнопленных и у немецких помещиков, но сумел убежать. По Балтийскому морю пленные солдаты на лодке добрались в Данию, а оттуда через Финляндию были отправлены в Петроград. В апреле 1919 года Леонтьев вернулся домой.

В Переславском музее есть его фотографии, письма и дневники 1914—1940 годов.

Малышев Пётр Фёдорович

Родился в 1898 году в деревне Селезнево. С 1914 года командовал взводом на Северо-Западном фронте. В 1917 году окончил Военную школу прапорщиков.

Во время Гражданской войны Малышев был начальником пулемётной команды на Восточном, Южном и Западном фронтах. Служил и учился на курсах «Выстрел», в 1935 году заочно окончил Военную академию имени Фрунзе.

В начале Великой Отечественной войны был начальником смоленского гарнизона и оборонял Смоленск. Не имея ресурсов для обороны города, приказал взорвать мосты через Днепр и этим на два месяца задержал немецкие войска. Оборонял город Сухиничи, наступал в Орловской и Брянской области, талантливо командовал 4 ударной армией в Полоцкой наступательной операции. Участник Парада Победы.

После войны служил в Белорусском, Восточно-Сибирском, Южно-Уральском, Приволжском военных округах. Вышел в отставку в 1959 году, умер в 1972 году в Москве.

Марьин Михаил Иванович

Родился в 1897 году в селе Ям. С 1909 года работал на фабрике Товарищества Переславской мануфактуры. 15 мая 1916 года призван в армию, служил в Улеаборге в 16 Финляндском стрелковом полку. В январе 1918 года вернулся домой и опять работал на фабрике.

В мае 1918 года вступил в Красную Армию, был командиром кавалерийского дивизиона. Учился а Первых московских пулемётных курсах, защищал Псков от белогвардейцев Юденича. Служил и учился в Ленинграде, окончил Высшую кавалерийскую школу и Военно-инженерную академию имени Куйбышева. С 1941 года — начальник Управления снабжения инженерных войск Красной Армии, затем начальник штаба инженерных войск Волховского фронта. В январе 1944 года участвовал в снятии блокады Ленинграда. Был начальником инженерных войск 31 армии, 3 ударной армии, участвовал во взятии Варшавы и Берлина.

Умер в 1987 году в Москве.

Миронов Александр Васильевич

Родился в 1893 году в деревне Костенька. Окончив городское училище в Переславле, сдал экзамен на почтово-телеграфного чиновника и работал на станции Рязанцево. С 1914 по 1917 год участвовал в Первой мировой войне.

В октябре 1917 года вернулся домой и работал в почтово-телеграфной конторе в Переславле. В августе 1918 года вступил в партию, с 21 августа по 24 сентября был секретарём уездной чрезвычайной комиссии. Потом работал начальником милиции в городе Пушкино Московской области, боролся с басмачами в Средней Азии. В 1923 году вернулся в Переславль, успешно работал в почтово-телеграфной конторе, но умер от туберкулёза в 1931 году.

Романов Василий Фёдорович

Василий Фёдорович Романов сражался в Польше, которая в те годы входила в Российскую империю. В польском городе Люблин в 1915 году он снялся на фотографию, которая хранится в Переславском музее. В 1960-х годах он жил в деревне Евстигнеево.

Романычев Александр Васильевич

Родился в 1876 году в деревне Милитино Юрьев-Польского уезда. В 1900—1903 годах служил в армии, потом работал сторожем в Переславле. В 1914 году призван на войну в 219 Котельнический полк. В начале 1917 года служил в 197 полку в Александрове, затем вернулся в Переславль в длительный отпуск.

В апреле 1917 года вошёл в Совет солдатских депутатов, через год вступил в партию, был членом коммуны «Молот» в Гагаринской Новосёлке.

С 18 февраля по 20 марта 1919 года служил в Чрезвычайной комиссии. При его участии в селе Рязанцево был подавлен кулацкий мятеж. Умер в 1940 году.

В Переславском музее-заповеднике сохранились его воспоминания.

Сергеев Роман Максимович

Родился в селе Даратники. С началом мировой войны служил в Ораниенбауме в первом запасном пулемётном полку. Сочувствуя большевикам, вёл агитацию против чуждой народу войны, распространял листовки большевиков, но попался. Полевой суд приговорил его к 3 годам тюрьмы.

В дни революции отличился при захвате телеграфа, телефонной станции, государственного банка. Был направлен в отряд охраны Володарского, служил часовым у кабинета В. И. Ленина в Смольном.

Демобилизовавшись из армии в 1918 году, вернулся в Загорьевскую волость. На волостном сходе его избирают первым председателем Загорьевского волостного Совета.

Долгие годы жил в Москве, закончил институт, работал на руководящих постах в общественном питании.

В Переславском музее есть его воспоминания (1967 года) и три фотографии.

Суворов Алексей Михайлович

Родился в 1895 году в деревне Архангельское. С 1915 по 1917 год служил учеником фельдшера в Русской армии, затем участвовал в Гражданской войне. С 1936 года работал фельдшером в Переславском районе, в больнице в деревне Осурово. С 1940 года заведует Первомайским районным здравотделом.

23 июня 1941 года мобилизован в 412 отдельный медико-санитарный батальон. Участник обороны Москвы. Вернувшись домой, с 1946 года служит школьным санитарным врачом, с 1950 года работает в здравпункте на фабрике «Новый мир». В 1958 году вышел на пенсию.

Штанков Николай Фёдорович

Родился в 1892 году в Переславле, окончил начальное училище при фабрике Товарищества Переславской мануфактуры и с 1904 года работал на этой фабрике. Перед самой войной активно участвовал в забастовке, был одним из организаторов стачки, поэтому с февраля по апрель 1914 года сидел в тюрьме. В 1915—1917 годах служил в царской армии.

Вернувшись домой в январе 1918 года, стал председателем фабричного комитета на фабрике Товарищества Переславской мануфактуры.

Потом уехал в город Елец, в 1935—1937 годах был там председателем горсовета, в 1937—1938 году служил в милиции, в 1938—1940 работал в Воронежском областном исполкоме, в 1940—1942 годах был народным судьёй Ворошиловградского района города Воронеж. Потом с 1942 года эвакуирован в Павлодар, а после войны вернулся в Курск, работал в партийных и советских органах.

В Переславском музее есть его фотография, сделанная в 1930 году, и воспоминания.